私たちの体に入ったウイルスは細胞に侵入し、細胞の機能を利用して増殖します。ヒトはウイルスを排除しようとしますが、ウイルスもそれを阻止しようとして対抗します。

細胞内で起きるウイルスとヒトの攻防を研究しているのが、杉山 葵(すぎやま あおい)アンビシャス特別助教(先端生命科学研究院)です。プレスリリース「狂犬病ウイルスが標的とする、四量体pY-STAT1の構造を初めて解明」(2025年3月28日)を出した杉山特別助教に、詳しい話を聞きました。

―STAT1って何ですか?

ウイルスに感染した細胞は、免疫系(※1)を発動して、周囲の細胞にウイルスの感染を伝えようとします。このときに働くのが、STAT1(シグナル伝達及び転写活性化因子1、スタット・ワン)という分子です。STAT1は細胞の核にあるDNAと結合し、免疫経路(※2)を活性化するためのシグナルとなるタンパク質を作らせます。

(※1)体がウイルス・細菌などの病原体や異物を認識して戦う仕組み

(※2)ウイルスなどの病原体と戦うために、体内で起こる一連の生化学的な反応

―なぜ、この研究を行ったのですか?

狂犬病は、狂犬病ウイルスによって引き起こされる感染症ですが、ウイルスに感染した犬などから人間にも感染します。発症するとほぼ100%死亡してしまいます。狂犬病のウイルスは毒性が強いことで知られています。

STAT1は、狂犬病ウイルスが持つ「Pタンパク質」が結合すると、機能を発揮できなくなります。両者がどのように結合するのかを知りたくて、この研究を始めました。

―どのような方法で研究しましたか?

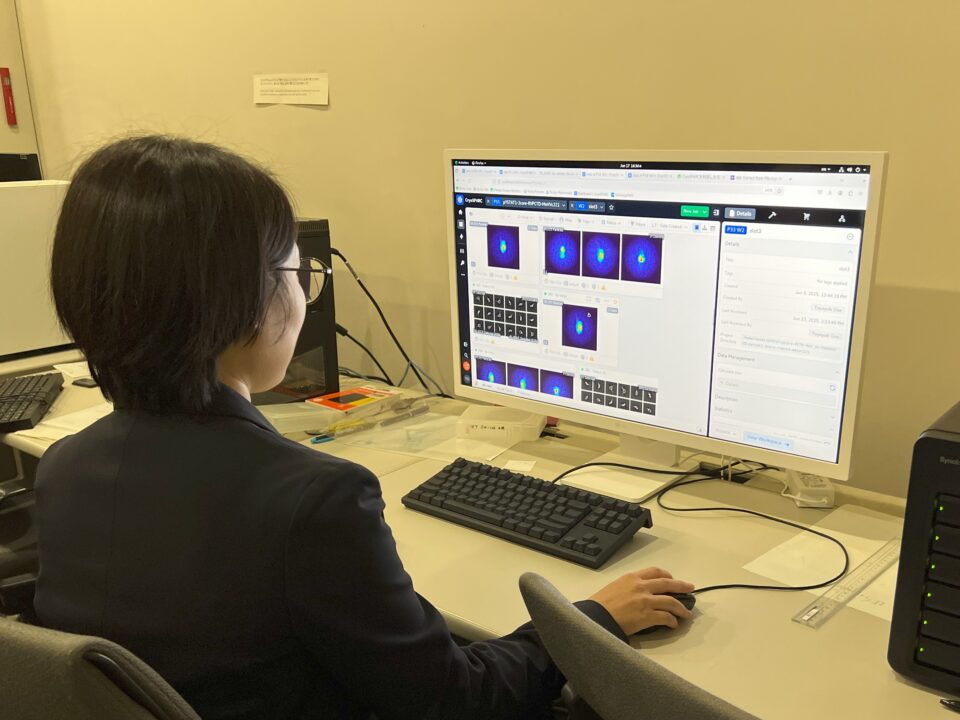

クライオ電子顕微鏡(※3)を使ってSTAT1を撮影しました。STAT1にはフラフラと動く部分があり、これまでぼんやりとしか撮影できませんでした。今回はDNAと結合させることでSTAT1の動きを止め、はっきり撮影することに成功しました。

(※3)光の代わりに電子線を当て、微細な構造を観察できる顕微鏡

―何が分かりましたか?

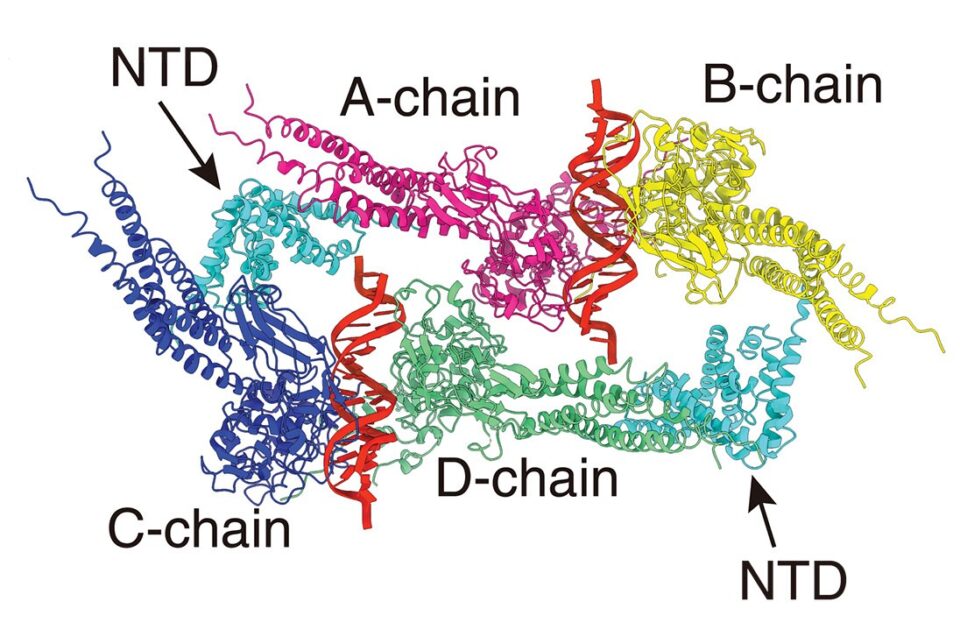

STAT1は分子4つが結合した四量体になって、DNAと結合します。この四量体の構造を初めて解析できました。

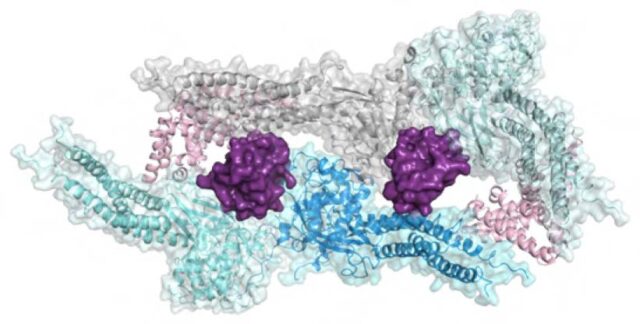

またPタンパク質は、STAT1単体よりも四量体に結合しやすいことが分かりました。Pタンパク質の一部分が、四量体に現れる構造を認識しているようです。今後は、STAT1とPタンパク質を結合させた撮影も行いたいです。

―狂犬病ウイルスの研究に取り組んでいるのは、どうしてですか?

同じウイルスに感染しても、動物によっては発症しない場合があります。それはなぜか?またウイルスの毒性の強さは何によるのか?こうした疑問を分子の働きから突きとめたいと思っています。そのために、まずは毒性が強い狂犬病ウイルスを理解したいのです。

関連サイト

プレスリリース:狂犬病ウイルスが標的とする、四量体pY-STAT1の構造を初めて解明~STATファミリーに関する新知見の提供及び、狂犬病に対するワクチン開発の貢献に期待~(2025年3月28日)