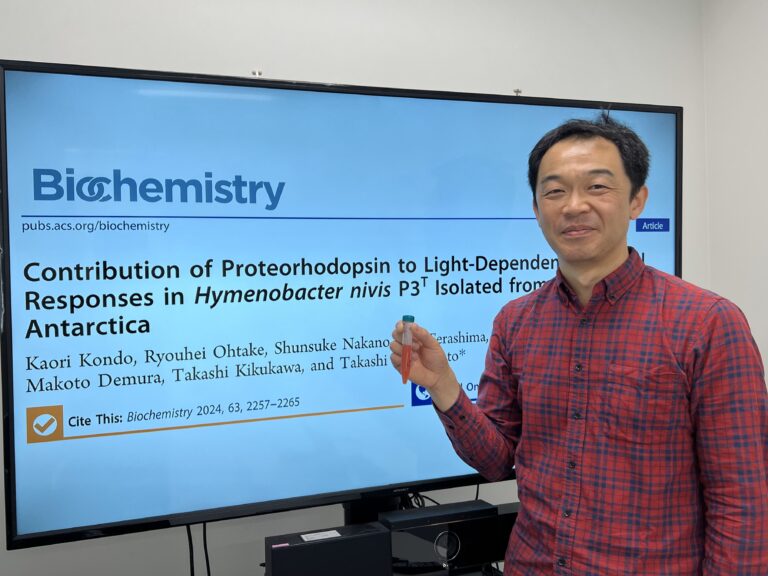

私たちが生きて活動できるのは、体内でさまざまなタンパク質が働いているおかげです。タンパク質の働く仕組みを調べているのが、塚本卓助教(先端生命科学研究院)です。2024年10月10日に出されたプレスリリース「南極の微生物が極限環境の中で生き抜く戦略の一端を解明」について、塚本助教にインタビューしました。

どうしてこの研究を行ったのですか?

私たちは、微生物が持つ「ロドプシン」というタンパク質に注目しています。ロドプシンは光を受けて仕事をするのが特徴です。ロドプシンだけを取り出して研究することが多いのですが、生物の体内でどのように働くかも知りたいと思っています。ところが、多くの微生物は実験室で育てるのが難しいんですよね。

たまたまですが、南極で発見された細菌についての論文を見つけました。北大の低温科学研究所が、細菌を実験室で育てることに成功したそうです。細菌はロドプシンを持っていることも分かりました。「同じ大学だし、声をかけてみようかな。」それで、細菌を分けてもらい、共同研究をスタートしました。

どのような実験をしましたか?

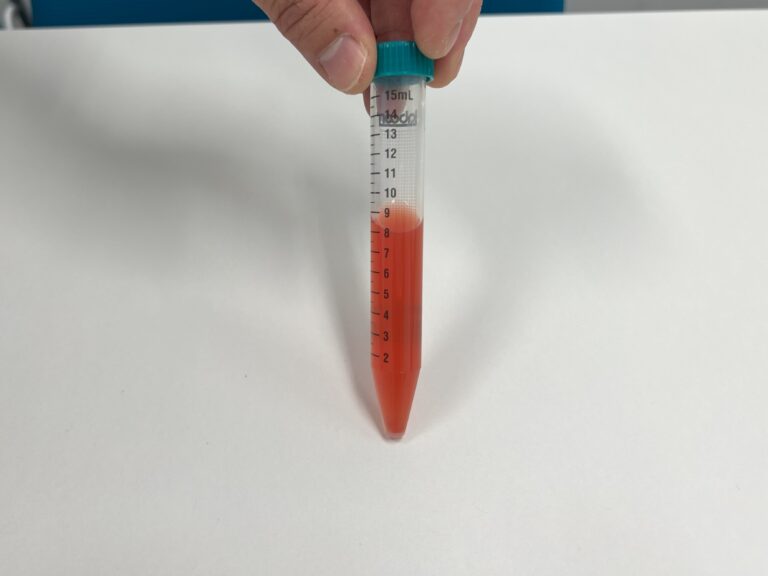

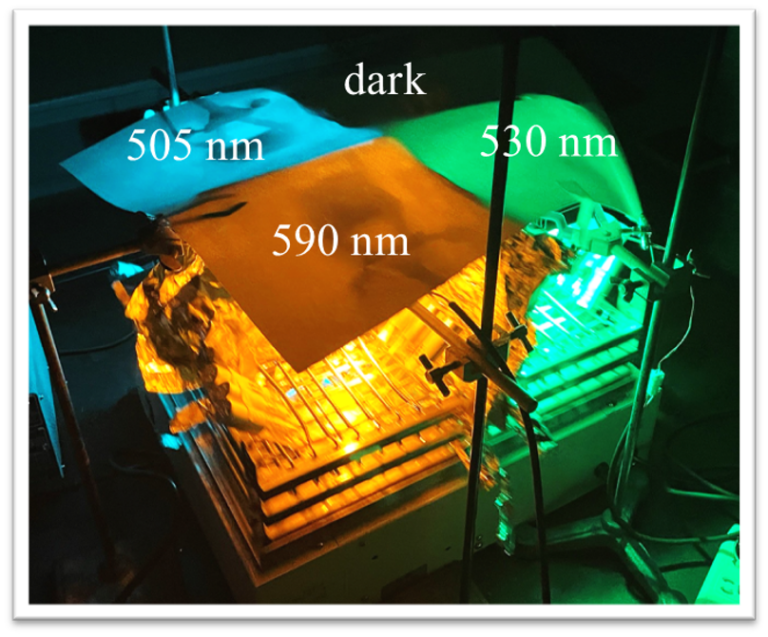

いろいろな色の光を当てながら細菌を育て、次のことを調べました。

- 細菌の中のロドプシンは、光からエネルギーを作るのか?

- 作られたエネルギーは蓄えられるのか?

- 蓄えられたエネルギーで細菌の増え方は速まるか?

どのような結果になりましたか?

このロドプシンがよく吸収する緑色の光を当てたときは、多くのエネルギーが作られて蓄えられ、細菌の増え方も速まりました。一方で、あまり吸収されない青色やオレンジ色の光だと、作られるエネルギーは少なめです。細菌がロドプシンを使って光からエネルギーを作り、増えるために利用していることを裏付ける結果となりました。

また、このロドプシンは低温でも十分な速さで反応することから、南極の寒い環境に適していることも分かりました。

今回の結果は、どのようなことにつながりますか?

植物が行う光合成も、光からエネルギーを生み出します。ロドプシンは光合成と並び、生態系のエネルギー循環にとって重要であることが分かってきました。もしかしたらロドプシンが、人類のエネルギー問題に貢献できるかもしれません。そんなふうに研究が発展したらおもしろいですね。