生物は日々成長し、変化していきます。材料も、作った後から機能を変えることはできないでしょうか?

中島 祐准教授(先端生命科学研究院)は、生物のように機能が変化する材料について研究しています。中島准教授も共著者になっている論文「力制御によるハイドロゲルの形態形成」(2024年6月出版)について、話を聞きました。

なぜ、この研究をしようと思ったのですか?

材料は一度作ってしまうと、中の構造が変わらないため機能も変わりません。一方で、生物は外から原料を取り入れ、体内の構造を壊して作り直すことで、形や機能がどんどん変わっていきます。生物と同じように、構造を変えることで機能が変わる材料を作りたいと思い、研究しています。

研究には、どのような材料を使いましたか?

柔らかく水を含んだ材料、ハイドロゲルを使いました。高分子の網目の内部に水が含まれたものです。ゼリーもハイドロゲルの一種です。生体組織も、柔らかく水を含んでいることから、ハイドロゲルの一種と言えるでしょう。

私たちの研究グループが開発したダブルネットワーク(DN)ゲルは、とても丈夫なハイドロゲルです。ハンマーで叩いても壊れません。強さの秘密は、壊れやすい網目と柔らかい網目を組み合わせたことにあります。

どのような方法で実験しましたか?

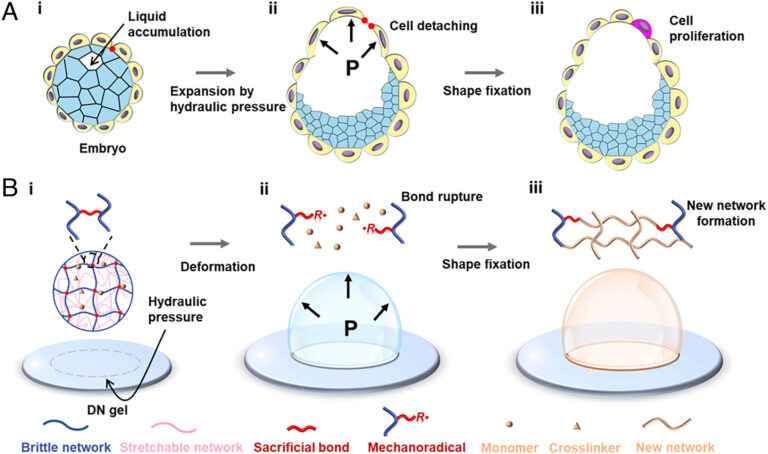

DNゲルに、高分子の原料であるモノマーをしみ込ませます。DNゲルを引っ張ると、壊れやすい網目があちこちで切れます。しかし柔らかい網目があるために、全体としては壊れません。このとき、網目が切れることによって化学反応が引き起こされ、ゲル内のモノマーがつながって新たな網目が作られます。この新たな網目が出来ることによって、引っ張って10分ほど経つと新しい形で固まります。

生物でも同じようなことが起こるのですか?

生まれる前の胚が内圧で膨らむと、新しい細胞が増えて新しい形になります。ゲルが引っ張られることで、形を変えて固まる現象に似ていますよね。

今回の結果は、どのようなことに役立ちますか?

医療材料などへの応用を期待しています。例えば、DNゲルで人工軟骨などを作って体に埋め込めば、周囲からの力に応じてちょうどいい形に変化する。そのようなことが実現すればいいなと思っています。