理学部生物科学科(高分子機能学)では、キャリアパス教育の一環として、学部2年生を対象にした学科イベント「一貫コース生は語る」を2023年11月10日に開催しました。「MC-DC一貫短縮修了コース(一貫コース)」(※)の大学院生から研究生活や進学経験について聞くことで、進路の一つとして博士課程進学を考えてもらうことが目的です。

(※)修士課程から博士後期課程まで一貫して研究活動に専念し、優れた研究業績を挙げることで博士号取得までの期間を短縮できるコース。生命科学院の生命科学専攻(生命融合科学コース)およびソフトマター専攻で実施。

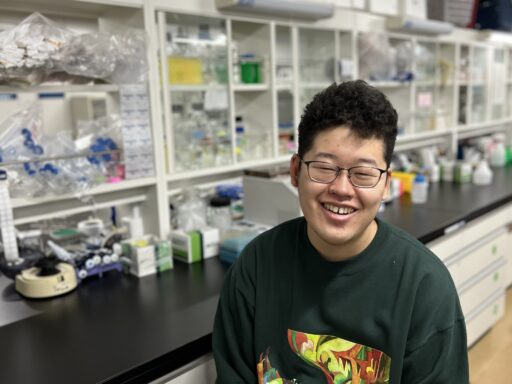

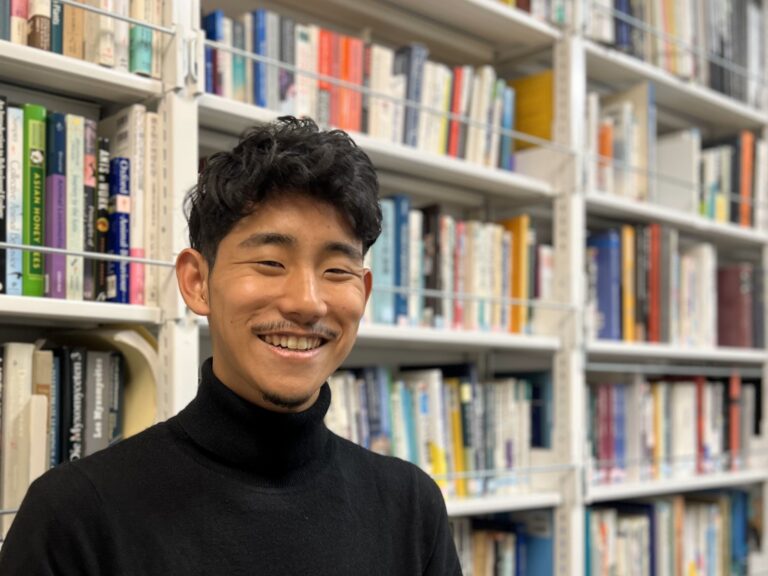

話題提供したのは、生命科学院 ソフトマター専攻 博士1年の髙橋 奏太(たかはし そうた)さんです。髙橋さんは、理学部生物科学科(高分子機能学)を卒業後、生命科学院ソフトマター専攻に進学し、物理エソロジー研究室(中垣研究室)に所属しています。

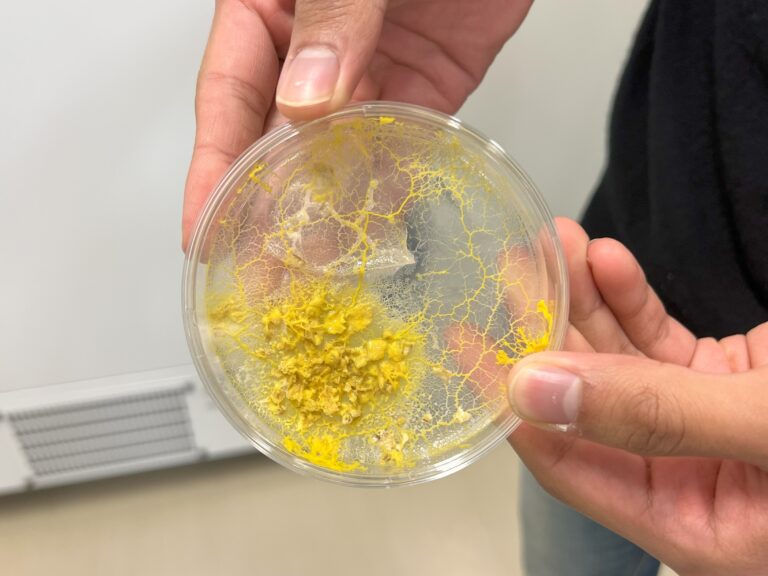

数学・物理で粘菌を表す

数学や物理を使って、生物の動きや構造を表す研究をしています。研究室の特徴は、粘菌というネバっとした奇妙な生き物を扱っていることです。収縮を繰り返す粘菌の動きを運動方程式で解析しています。

毎日が自由研究

子どものころ、虫を採るのが好きでした。虫について知りたいことがあれば、博物館で質問できました。地元の兵庫県には、博士号を持った人に出会える施設が複数あります。代表的なのが、僕も通っていた兵庫県立人と自然の博物館です。そこでは研究員と呼ばれる人が出てきて、小学生相手にじっくり専門的な話を聞かせてくれました。後で知ったことですが、答えてくれていたのは兵庫県立大学の研究者でした。

虫を採っては専門家の話を聞くことを繰り返していたので、毎日が自由研究のような子ども時代を過ごしました。ですから将来は研究をやりたいと心に決めていました。

虫から理論物理に至るまで

やがて「虫を採るだけでは、虫のことは分からない」「虫の体を作る物質について調べた方がいいのではないか」と思い始めました。高校で分子生物学を知ると「タンパク質のことが分かれば、虫のことももっと分かるに違いない」と考えるようになりました。なので大学入学当初はタンパク質を研究したいと思っていました。

一方で、大学では「研究にはお金がかかる」という話をよく聞きます。研究資金を得たい気持ちがきっかけとなり、休学して、誘われたベンチャー企業で働き始めました。その頃、数学好きの人に出会ったことで、新たに数学に興味を持ち、復学して今に至ります。

短縮コースの利点

「どうしたら自分の知りたいことが分かるのか?」を考え続けられるのが博士課程の醍醐味です。研究成果が出るかどうかは運もあります。博士課程は3年間で成果が出なければ延長することもあります。逆に、早めに成果が出ても3年間は在籍しなければなりません。その点、一貫短縮修了コースは、成果が出れば早く修了できるところが利点ではないでしょうか。

(文・写真:先端生命科学研究院 研究戦略室 徂徠 裕子)