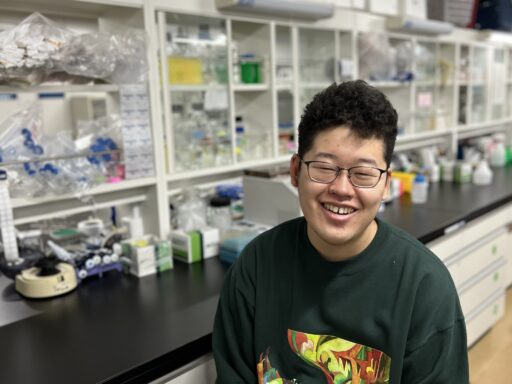

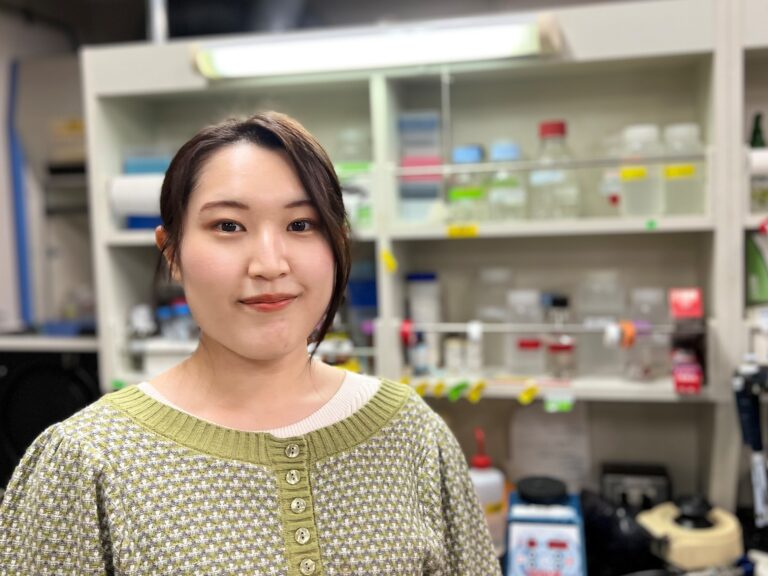

理学部生物科学科(高分子機能学)では、キャリアパス教育の一環として、2、3年生を対象にした学科イベント「DCは語る」(DC:Doctoral Course=博士課程)を定期的に開催しています。博士課程の学生の研究生活や進学経験を聞くことで、進路の一つとして考えてもらうことが目的です。2022年10月21日は、生命科学院 生命融合科学コース 構造生物化学研究室 博士3年の杉山 葵(すぎやま あおい)さんが2年生を対象に話をしました。

ヒトとウイルスの戦いを見る

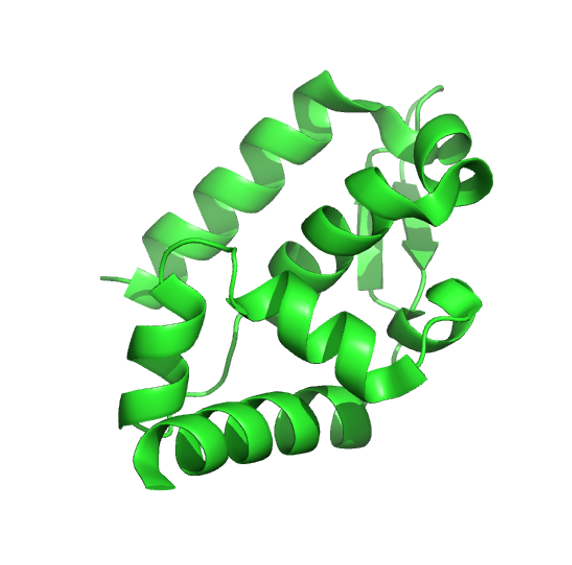

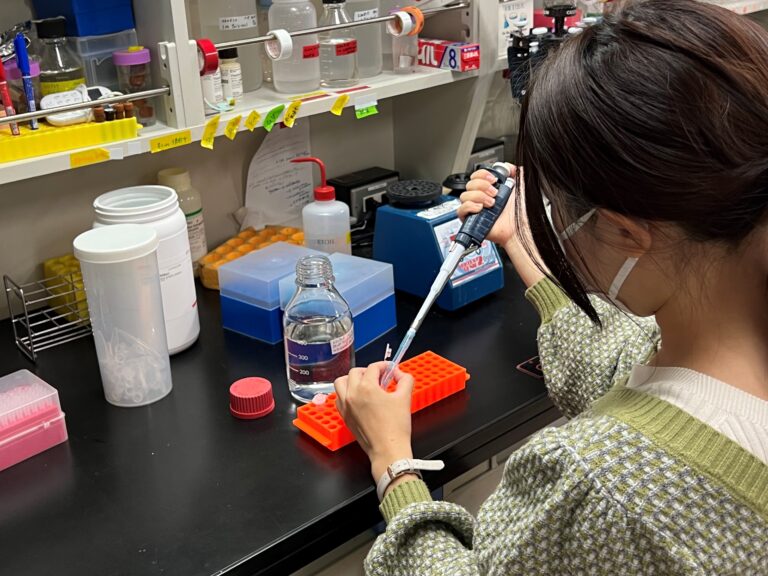

ウイルスのタンパク質とヒトの免疫分子の攻防について研究しています。ヒトがウイルスと戦う様子を、分子のレベルで見ようとする研究です。見ているものの大きさは、10ナノメートル(1億分の1メートル)くらいですね。

「ウイルスがヒトに感染する」と言いますが、これはウイルスがヒトの細胞に入り込んで増えていくことを指します。ウイルスはヒトの細胞の中で、自分自身のコピーをたくさん作って増えていきます。侵入者であるウイルスが増えないように、ヒトは免疫分子を作って止めようとします。するとウイルスは、その分子の働きを止めようとします。このように細胞内では「イタチごっこ」のようなことが行われているのです。

生き物への興味からミクロな研究へ

海の近くで育ったので、磯場でカニ釣りを楽しむなど、自然や生き物に興味がありました。小学生の時は、近くの水族館に週3回、通っていたこともあります。

高校に入り、生物の授業で分子や細胞の話を聞いて、目に見えない小さな世界に興味を持ちました。ミクロな視点から生物を学びたいと考えていた時、北大に生物科学科(高分子機能学)があることを知ったのです。

現在の研究室で「ウイルスとヒトの攻防を分子レベルで観測する」研究を始め、学部卒業後も研究を続けるために修士課程に進学しました。当時は修士課程修了後、企業就職を考えていました。でも、学会で沢山の研究者と議論したり、博士号取得後、多方面で活躍している北大OB、OGの話を聞いたりしたことで、 博士号取得に魅力を感じるようになりました。博士号は、研究の方向性を決められる資格のようなものだと思っています。博士号を取るのであれば、愛着がある今の研究を続けたいとも考え、博士進学を決意しました。

生き物をお手本にしていきたい

例えば薬の研究にしても、 薬がどのように効くのかのメカニズムに興味が沸きます。これからも基礎研究を続けたいので、修了後も大学に残る予定です。

私は、生き物が人間のお手本になると感じています。生き物が生命を維持するために持っている仕組みを解明し、それをお手本にして人間の健康に役立てる、そんな研究ができたらいいですね。